E' dedicata al grande artista newyorkese la nuova mostra del Centro italiano di arte contemporanea di Foligno in programma fino al 23 giugno. Quattordici i capolavori in mostra che esemplificano cronologicamente il lavoro compiuto tra il 1985 e il 2008 da un artista famoso, anche per la produzione cinematografica, quanto eccentrico

Se si parla di Julian Schnabel non si può non parlare di New York, perché lui è il prototipo dell'artista della Grande Mela. Nativo di Brooklyn, ha sempre vissuto con orgoglio dell'appartenenza a quella realtà. "Nessun luogo al mondo è stato caratterizzato in egual misura dall'energia e dal senso dell'opportunità", spiega da Palazzo Chupi, il posto in cui vive nella zona ovest di down town, e conclude "New York continua ad apparire vibrante e performativa". È' inscindibile la sua ricerca artistica con lo spirito della metropoli in cui vive: "Chi viene qui è pronto a ridefinire la propria identità, per celebrarla e diventare così newyorchese. La sensibilità nasce in questo terreno e nell'idea di libertà su cui è stata fondata la città".

La libertà è infatti uno dei concetti fondamentali della ormai storica ricerca artistica di Schnabel, che non si è mai arreso davanti a nessuna difficoltà realizzativa, ricorrendo persino alla dote camaleontica di passare da un linguaggio ad un altro senza timore alcuno: dalla pittura alla scultura, dalla fotografia alla regia cinematografica, e riuscendo sempre ad ottenere risultati di altissimo livello.

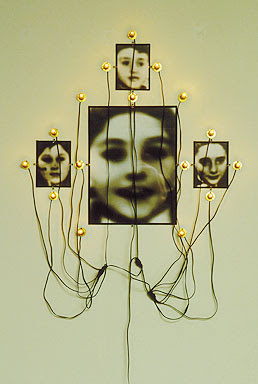

Ora una mostra affascinante racconta uno spaccato importante della vita artistica del fenomeno americano, il CIAC di Foligno, Centro Italiano di Arte Contemporanea, espone 14 grandi capolavori dell'artista in gran parte mai visti in Italia. Esponente di spicco di un neoespressionismo che risente delle influenze europee e anche della transavanguardia italiana, la più importante operazione artistica di Schnabel è stata la ripresa della pittura in assoluta indipendenza tecnica e contenutistica. La mostra è curata e presentata in catalogo da Italo Tomassoni e si propone come un'occasione per approfondire la conoscenza di questo grande artista e della pittura contemporanea americana.

I dipinti esposti, di grandi dimensioni, raccontano il lavoro dell'artista dal 1985, al 2008: otto opere appartengono al gallerista Gian Enzo Sperone, amico intimo di Schnabel, suo vicino di casa a New York. Gli altri sei lavori, appartengono a un collezionista milanese che ha accettato di prestare le sue opere per completare il percorso della mostra. Solo tre lavori erano già stati esposti in precedenza in Italia. Tra quelli per la prima volta presenti nel nostro paese, spicca il capolavoro JMB realizzata dopo il tragico suicidio dell'amico Basquiat, e messo in mostra una sola volta a Toronto. La rassegna aiuta a comprendere la poetica connaturata, anche se non sempre manifesta, nelle opere fortemente ispirate a Pollock e Twombly, artisti contemporanei a cui ha guardato prendendo in prestito tecnica e spirito, ma anche alla fiorente tradizione europea e mediterranea, ricordando artisti come El Greco o Goya di cui ha detto: "La modernità del giallo usato nelle scarpe della regina al museo di Capodimonte mi ha lasciato senza parole".

Numerosi sono i rimandi storici, ma anche musicali, rintracciabili nelle sue opere. Il poliedrico artista di origine ebraica, per creare le sue opere utilizza molti materiali, come il velluto, la tela cerata, pezzi di legno provenienti da tutto il mondo, fotografie e tappeti. Insomma qualsiasi elemento riesca ad innescare la sua creatività diventa parte del lavoro, conquistandone l'anima. È noto poi come regista cinematografico: ha infatti diretto Basquiat (1996), Prima che sia notte (2000, Gran Premio della Giuria alla 57ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e Coppa Volpi per il miglior attore a Javier Bardem), Lo scafandro e la farfalla (2007, miglior regia al 60° Festival di Cannes e ai Golden Globes 2008), Berlin (2007) e Miral (2010).

Questa esposizione di Julian Schnabel è dunque un'occasione importante per apprezzare la potenza poetica e cromatica di questo grande comunicatore, sempre alla ricerca di nuovi stimoli e suggestioni da riportare nelle sue grandi opere, che hanno segnato in modo indelebile l'arte contemporanea internazionale degli ultimi cinquant'anni.

Notizie utili.

La mostra resterà aperta al CIAC di Foligno sino al prossimo 23 giugno: venerdì, sabato e domenica; dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19. Ingresso gratuito.

FONTE: Valentino Tosoni (repubblica.it)